椎間板ヘルニアと変形性脊椎症

犬の背柱は体の軸となるメインの骨格であり、頸椎7個、胸椎13個、腰椎7個、仙椎3個、約5個の尾椎が連なって構成されています。

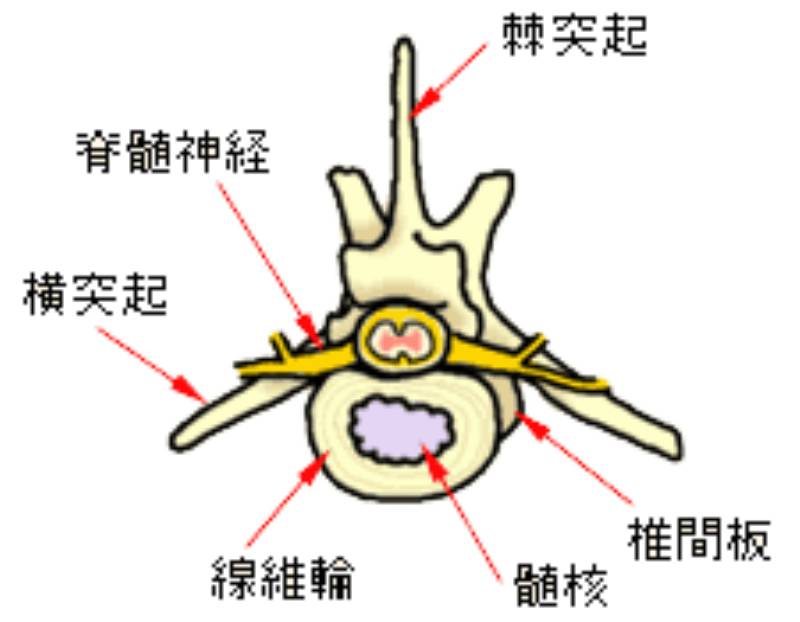

椎骨には大きな穴があって脳から尾の付け根までトンネルを造ります。

このトンネルの中を脊髄が通るわけです。

それらの骨の間でクッションの役割を担っているのが、椎間板です。

椎間板はゼラチン様の髄核とその周りを取り囲む繊維から構成されています。

変形性脊髄症

背骨が変形し下方に骨がせり出して前後がつながったようになっている。

好発犬種

基本的にどの犬種でも起こりうる疾患ですが、遺伝的なものでは、ダックス、ペキニーズ、コーギー、ビーグルに多く、胴の長い犬種はさらに起きやすい傾向にあります。

また、肥満の犬は脊椎を支える筋肉が貧弱で、ヘルニアを起こす危険度がまします。

さらに、加齢に伴う椎間板自体の、そして脊椎骨の変化によって椎間板が変位することによって発生することもあります。

症状

脊髄の障害部位から下に症状がでるため頸椎がやられるとほぼ手足ともに麻痺します。

胸の中央より下部に脊髄疾患がある場合は前足は動かせて後ろのみ麻痺。

急に立てなくなる。

痛みはあったりなかったり。

歩くのを嫌がる。

四肢の麻痺、運動失調、排尿、排便の失禁など。

ある日突然完全に麻痺というのは少なく今までもふらふらしていたけど、今日は全く立てなくなったというパターンが多い。

診断

神経学的検査

見た目の検査なのですが以下の項目などをチェックします。

・脚先をつねって痛みを感じるか?

・皮膚をつついて痛みを感じるか?

・足先をグーで着地させて通常の着地に戻るか?

ある程度の目星をつけてレントゲン検査にうつります。

2.レントゲン検査

脊髄、椎間板ともに通常のレントゲンでは写りませんので背骨の変形、椎間板の石灰化、背骨と背骨の空間(悪いところは狭くなることが多い)などを見ます。

中には全く異常を認めない場合もあり造影検査が必要な事もあります。

3.脊髄造影(造影検査)

造影検査は普通にレントゲン撮影してもヘルニア部位が特定できないためにそれを見つけるために行います。脊髄も椎間板もレントゲン透過性なので写らないのです。そこで造影剤を脊髄の回りに入れて形を見えるようにするわけです。 具体的には脊髄が入っている骨のトンネル内に造影剤を注入して脊髄の圧迫部位を検査します。頸椎の1番目と2番目の間の空間が大きく針がささりやすいのでこの部位から造影剤を注入します。深く刺しすぎるともちろんですが、造影剤が脳側に流れ込むと命とりになる場合もある非常に危険な検査です。 人間くらい背骨が大きいと骨の隙間もおおきいのですが5kg以下の動物だと針を入れる脊髄の間は1ミリ程度。ここに造影剤をきっちり入れるのがとても難しいです。よって何処でも可能な検査ではありません。

脊髄造影は左側背骨の内部に白く2本線が写っているのが造影剤です。 病変部から右(尾側)には造影剤が流れていません。 脊髄の圧迫により造影剤が止まっているためこの部位に椎間板ヘルニア病変があると考えられます。 もう少し軽いヘルニアの場合は造影剤が上に押し上げられた状態で写ります。

予防法

何らかの症状が出た場合、早めの病院に行くことが重要です。

のんびりしてようすをみていると手遅れとなり生涯、麻痺が残る場合があります。

適度な食餌の量を守り、日頃の運動で肥満を防止することが大事です。