梅雨の湿気対策はどうする?湿度を下げるポイントを徹底解説

梅雨の時期になると、ジメジメとした湿気に悩まされる方も多いのではないでしょうか。

洗濯物が乾きにくい、カビが発生しやすいなど、湿気による問題はさまざまです。

これらの原因は、梅雨特有の高湿度によるものです。

湿気対策をしっかり行えば、梅雨のジメジメ感を軽減できます。

この記事では、湿度が高くなる原因や、湿気がたまりやすい場所、その対策方法を解説します。梅雨の時期に向けて湿気対策を行い、快適に過ごしましょう。

目次

なぜ梅雨の時期は湿度が高くなるのか?

梅雨特有の気象条件と湿気

梅雨の時期に雨が降り湿度が高くなる原因は、「梅雨前線」にあります。 梅雨前線は、南から暖かく湿った空気をもつ太平洋高気圧と、北にある冷たい空気をもつオホーツク海高気圧がぶつかり合うことで発生する停滞前線です。 この前線が日本列島に停滞することで、暖かく湿った空気が流れ込みます。 また、上昇気流によって上空に運ばれた暖かく湿った空気は、冷やされ水蒸気となり雨が降ります。 このような気象条件が重なり、梅雨時期は非常に湿度が高くなるのです。

温度と湿度の関係

湿度とは、空気中に含まれる水蒸気の割合を指します。 空気は温度が高いほど多くの水蒸気を含むことができる性質を持っています。 梅雨の時期は気温が高く降水量も多くなり、空気が多くの水蒸気を含むことで湿度が高くなります。

湿気がたまりやすい場所とは?

押入れやクローゼット

押入れやクローゼットは湿気がたまりやすい場所です。 これらの場所は普段から閉め切っていることが多く、空気が滞りやすいため湿気がこもりやすいです。 特に衣類や布団は湿気を吸いやすく、長期間湿ったまま放置するとカビや悪臭の原因になります。 湿度が高くなる梅雨の時期は、定期的に換気したり、湿気取りアイテムを使用し湿気がこもらないようにしましょう。

水まわり

浴室や脱衣所、キッチンなどの水を多く使う場所では、湿気がたまりやすい傾向にあります。 入浴後の換気や残った水滴を拭き取るなど、こまめな対策が必要です。 また、湿ったバスタオルや衣類を放置すると、湿気がたまるため早めの洗濯を心がけましょう。

ベッド

ベッドも湿気がたまりやすい場所です。多くの寝具は寝汗や空気中の水分を吸収しやすく、カビが発生しやすくなります。 湿気がこもらないように隙間から湿気を逃がすすのこベッドを使用したり、ふとん乾燥機で湿気を飛ばすことが有効です。

靴箱

靴箱は扉を閉めた状態が多く、空気の流れが少ないため湿気がこもりやすい場所です。 1日履いた靴は汗をかいたり、雨で濡れたりすることで湿気を多く含みます。 密閉空間の靴箱に、湿気を多く含んだ靴をしまうとカビやニオイの原因に。 扉を開けて空気を入れ替える、靴をよく乾燥させてから収納するなど、湿気をためないようにしましょう。

窓際

窓際は外気との気温差で、結露が発生しやすく湿気がたまりやすい場所です。 結露を放置すると、建材や家具にカビが発生しやすく、黒い斑点やシミなど、見た目の劣化やカビ臭さを感じるようになります。 結露はいつの間にかできてしまうため、定期的に確認し拭き取ることが大切です。

梅雨の効果的な湿気対策

基本は窓を開けて換気

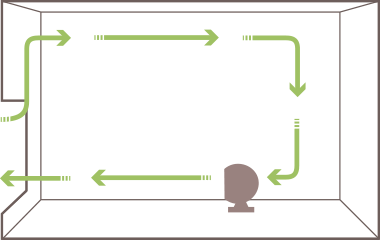

こまめに換気することで空気を入れ替え、湿度を下げることができます。 換気をするときは、対角線上の窓を2か所開けるなど空気の通り道を作ることがポイントです。 同時に押し入れやキッチン下の収納スペースなど、普段空気が流れにくい場所の扉も開けておくと効果的です。

サーキュレーターで効率的に

サーキュレーターは直接的に湿度を下げることはできませんが、空気を循環させることで換気の効率アップが期待できます。 換気する窓が1つの場合、窓に向けて使用することで室内の湿気を効率的に外に排出できます。

除湿機やエアコンの除湿機能を使う

除湿機やエアコンの除湿機能は、空気中の湿気を取り除くことで湿度を下げ、結露やカビの発生を抑制する効果が期待できます。 より効果を発揮するためには、部屋の広さに合ったものを選ぶことが大切です。 適切なサイズを選ぶことで、効果的に湿度をコントロールし、快適な室内環境を保つことができます。

部屋干し時の湿気対策

広い部屋に干す

狭い部屋に洗濯物を干すと、室内の湿度が急激に上昇してしまいます。なるべく広い部屋に干すことで、湿度の上昇を防ぐことができます。

こまめに換気をする

扇風機やサーキュレーターで空気を循環させても、空気が湿ったままでは乾燥効果は期待できません。 部屋干ししているときこそ、こまめな換気で空気を入れ替えることが必要です。 窓が開けられないときは、部屋の扉を開けて湿った空気を逃がしましょう。

除湿機を使う

窓や部屋の扉を開けられないときは、除湿機がおすすめです。湿度を下げることに特化した除湿機は、余分な湿気をすばやく除去できます。 また、同時にサーキュレーターなどで洗濯物に風を当てることで、より早く乾かすことができます。

狭い場所の湿気対策

新聞紙を使った簡単除湿テクニック

紙類は湿気を吸収する性質があり、特に新聞紙は吸湿性に優れていて、消臭効果も持ち合わせます。 押し入れやシンク下、靴箱など、湿気がたまりやすい場所に置くと良いでしょう。 ただ置くのではなく、くしゃくしゃにすることで表面積が増え、より効率的に湿気を吸収してくれます。

竹炭による湿気対策

炭も除湿・消臭効果があり、 吸放湿性に優れ、湿度を保つ性質があります。 特に竹炭は吸湿性に優れています。 また、天日干しにすることで吸収した湿気を放出し、再び使用できます。

重曹による湿気対策

重曹も除湿に非常に効果的で、消臭効果が期待できます。 例えば、クローゼットや靴箱に重曹を置くことで湿気を吸収し、臭いも取り除いてくれます。 定期的にかき混ぜたり、数週間ごとに取り替えたりすることで、湿気対策としての効果を維持できます。

湿気対策に関する「よくある質問(Q&A)」

-

-

雨の日に窓を開けても除湿効果はありますか?

-

外の湿気が室内に侵入するため、除湿効果は期待できません。 雨の日は除湿機などを使うと良いでしょう。

-

-

-

除湿機を使う湿度の目安は?

-

人間がジメジメを感じやすく、カビが発生しやすい60%以上の場合に使うと良いでしょう。

-

-

-

梅雨の時期にカビを防ぐためにはどうすれば良いですか?

-

カビを防ぐためには、湿度を60%以下に保つことが重要です。 除湿機やエアコンの除湿機能を使用して湿度をコントロールし、定期的に換気を行いましょう。 また、カビの栄養となる埃はこまめに掃除し、浴室やキッチンなど湿気がこもりやすい場所は、水分を放置せず拭き取りましょう。

-

湿度が高くなる原因、湿気のたまりやすい場所やその対策をご紹介しました。 対策の基本は換気をし、湿気を外へ逃がして室内にこもらせないことです。 窓を2か所以上開けることや、サーキュレーターを活用することで換気の効率を上げることができます。 換気の難しい狭い場所には、新聞紙や竹炭、重曹を置くのが効果的です。 しっかりと湿気対策をして、梅雨の期間を快適に過ごしましょう。