そろそろあのお地蔵さんの周りの曼珠沙華が咲き始めたかしら?9月も末になると、ついこの間まで暑かった夏が遠い昔のように、、、と言いたいところですが厳しい残暑が続きますね。

今年はなんとか秋冬野菜の準備も無事に終わり、そろそろ庭は来春の準備に取りかかります。この季節私の頭に浮かぶのは、春庭に咲き乱れる球根たちと、そしてサヤエンドウの事。

寒い冬を越えて春の光を浴びたお豆さんたちがぐんぐん伸び出すためには、秋にある程度株を育てておく事が必要です。

昨年は通常の緑色品種ともう一つ紫色のサヤエンドウ栽培にトライ。

この紫色品種、「ツタンカーメンの豆」という、何とも魅惑的な名前と共に譲ってもらったのが一昨年前。遥か彼方のエジプト、しかも遠い過去の文明時代から人の手を巡り巡って私の元にたどり着いたんだと勝手に想像していたこのお豆、その後「ツタンカーメンの豆」という商品として流通している事を知り、ちょっと拍子抜けしたのを覚えています。

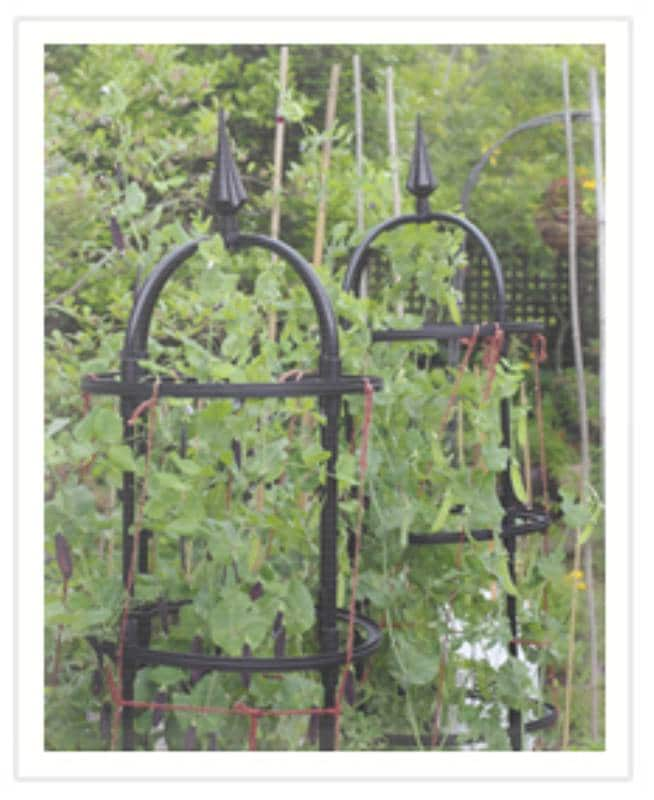

通常のものよりも少しさやが固い印象のこの品種、我が家の庭ではあくまでも見た目にこだわってバラやクレマチスを這わせるオベリスク仕立てにしてみました。この場合、麻縄でツルが絡み付く為の縦ラインの支柱箇所を増やし補助をするのが、見た目にも素敵なインゲンのオベリスクを作るコツです。結果、ちょっと素敵な菜園風景に一躍かってくれました。

お豆全般に言える事ですが、種を蒔いてから発芽し本葉が展開するまでの間、鳥さんのおいしいごちそうにならないような工夫が必要です。

特に秋から冬にかけては鳥さんたちが庭を訪れるので、注意が必要です。

鳥さんにみすみす食べられる訳には行かないので、我が家では直接畑に蒔く事はせずに、ポットに蒔いてネットなどをかぶせるなど、ある程度育つまで鳥さん対策をしています。

本葉が展開してきたら菜園に植え付け、冬も間近になる頃藁をかぶせれば、後は春を待つだけです。

でも、焦り過ぎは禁物。あまり早く種を蒔きすぎて秋のうちにぐんぐん生長しすぎると、こんどは冬の寒さにやられてしまいますからね。冬を乗り越えられるくらいの大きさまで生長するというのがポイント。秋のうちにいい塩梅まで育てるのが、お豆栽培の肝。さて、今年はどんな風に育て