焦げ付かず長持ち!フライパンの上手な扱い方

今度こそ焦げ付かず長持ちするフライパンを!と意気込んでお店に行ったはいいものの、ずらりと並んだフライパンを前に、どれを選べばいいのかと悩んでしまうものです。そもそもなぜフライパンが焦げ付いたり長持ちしないのでしょうか、それはズバリ!フライパンを長く使う扱うためのコツを押さえていないからです。素材ごとに違う正しい使い方、お手入れ法やしまい方を知り、フライパンと上手に長いお付き合いをしていきましょう。不慣れなフライパンより、使い慣れたフライパンの方が料理を美味しく効率的に作れますよ。

種類がたくさん!素材別のメリット・デメリットとは?

まずはフライパンの基礎知識として素材別にその特徴(メリット・デメリット)をチェックしてみましょう。

鉄製フライパン

- ◎メリット

- 火の伝わり方が早く、ムラなくきれいな焼き目をつけることができます。

- ×デメリット

- 火加減が難しいので使い慣れるまでは焦げ付かせてしまうことがあります。油をなじませる必要があり、ピカピカに磨き上げることができないので、見た目が汚く見えてしまうことも。

ステンレス製フライパン

- ◎メリット

- 熱に強くどんな調理も可能です。錆びないのでお手入れも簡単、見た目のシルバーはシンプルでとてもきれいです。

- ×デメリット

- 熱伝導率が悪く、慣れるまでは焦げ付きやすく焼きムラが出てしまいます。また、使っていくうちにキズが目立ち、表面が曇ったように見えてきます。

アルミ製フライパン(コーティングなし)

- ◎メリット

- 熱伝導率が良く、細かい火力調整が可能です。軽いのでフライパンを振る料理(パスタ等)との相性が良いです。明るい色なので、鮮やかな色のソースを調理するときには見た目にも楽しめます。

- ×デメリット

- 高温に弱いので、強火での調理には向いていません。

アルミ製フライパン(コーティングあり)

- ◎メリット

- テフロン、セラミック、マーブルコート、ダイヤモンドコートなどコーティングの種類は豊富。いずれも表面がツルツルしていて、料理がこびりつきにくく、焦げ付く心配がありません。少量の油でも調理が出来るのでヘルシー。汚れが落ちやすいのでお手入れも簡単です。

- ×デメリット

- 調理時の火加減や調理後の洗い方を間違えると、コーティングが剥がれやすくなり、1〜2年で買い替えることになってしまうこともあります。

鉄製フライパンはひと手間必要!

使い始めにひと手間を必要としているフライパンがあります。それは鉄製フライパン。新品の鉄製フライパンには、錆び止めの塗装が施されています。それを落とすことから始め、「焼き込み」「焼きならし」「油ならし」といった作業が最初に必要となります。このひと手間のあるなしでフライパンの寿命が変わってきます。

手順

- 1.食器用洗剤とスポンジできちんと洗って、泡をキレイに流します。

- 2.柔らかい布で水気をしっかりふき取ります。

- 3.中火でフライパンを加熱します。温まったら強火に切り替えます。15〜20分くらいかけてじっくりと火にかけます。

- 4.煙が出て炎が当たる部分が変色して来ます。黒から薄い青へと変色したら、ゴトクの上でしっかりと熱を取ります。

- 5.洗剤を使って洗い流し、油をなじませて完了です。

フライパン長持ち!

料理を焦げ付かせないポイントは火加減

焦げつかないのがウリのはずのコーティングフライパンを使っているのに、どうしても料理が焦げ付いてしまう・・・。そんなお悩みはありませんか。食材を焦げ付かせてしまう原因として次の3つが考えられます。

火力が強すぎる

手早く調理したい、食材にしっかり火を通したいという思いから必要以上に火力を強くしていませんか。火の通りやすいコーティングフライパンの場合、「中火」もしくは「中火以下」が適切な火力です。 ガスコンロの場合、「中火」とは、「フライパンの底から炎がはみ出ない程度」の火力となります。フライパンの大きさにより異なりますので注意しましょう。

空焚きをしている

フライパンを使用する場合、予熱をすることが多いですが、この際の適切な時間は1〜2分。目安として水滴を落とすと水玉のように弾けるくらいと言われています。これ以上熱してしまうと「空焚き」状態となりコーティングが剥がれやすくなり、料理が焦げる原因となります。

フライパンが変形している

強すぎる火力や急激な温度変化によりフライパンの底が変化してしますことがあります。 フライパンの底が変形してしまうと料理に焼ムラができ、火力が伝わりやすい部分に食材が炭化してこびりついてしまいます。この繰り返しにより滑りの良さが徐々に失われてしまい、料理が焦げる原因となります。

ポイントはこれだけ!フライパンの洗い方

フライパンの正しい洗い方も覚えておきましょう。

鉄製フライパン

フライパンが冷めないうちにお湯を使って洗います。汚れを落としたら弱火にかけて水分をとばします。

ステンレス製フライパン

水またはお湯に浸け置きし、汚れを浮かせてから洗いましょう。表面に傷をつけないようにスポンジを使って洗うのが、いつまでもピカピカを保つポイントです。

アルミ製フライパン(コーティングなし)

焦げついた時には、水で軽く冷やしてから、タワシを使ってごしごし洗い流します。焦げつきがひどい時は、ヘラなどを使ってこそぎ取りましょう

アルミ製フライパン(コーティングあり)

フライパンが温かいうちに大きな汚れを落としましょう。この際に、すぐに冷水をかけてフライパンを冷やすのは絶対にNG。コーティング面の温度が急激に変わることにより、コーティングが剥がれやすくなる原因となります。フライパンを冷ましてから、柔らかいスポンジと中性洗剤を使って丁寧に洗いましょう。時間がない時は、少し冷ましてからお湯で洗うようにしてください。最後に布巾などでフライパン表面の水滴をふき取って完了です。

丈夫で長持ち!進化するフライパン

おすすめフライパン

\ こんな人におすすめ /

お手入れに時間を掛けず、長く愛用できるフライパンを探している方

日本初上陸(※)のロックス加工×サーモロンコーティングで、ムラなく焼き上げ、こびりつきにくいです!

耐摩耗試験で120万回をクリアしているため、調理時などのキズに強く、コーティングがはがれにくい、優れた耐摩耗性を実現しました。

(※2018年8月現在)

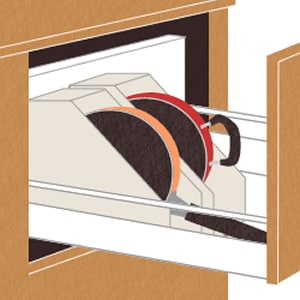

長持ちするフライパンの簡単な収納方法

フライパンを長持ちさせるのにおすすめの収納方法は、「立てる」もしくは「吊るす」こと。「置く」場合、複数のフライパンや他の調理器具などをフライパンの上に重ねることがあると思いますが、サイズが合わないもの同士を重ねるとコーティングに傷がつきやすくなり、劣化する原因となります。気泡緩衝材(プチプチ)など挟むなど、フライパンを傷つけない工夫が必要です。また、取っ手が取り外せるタイプのフライパンを選ぶと、重ねた時も安定し傷が付きにくいでしょう。

立てる

「立てる」収納では、スタンドや仕切りなどを使い、立てた状態でスペースに収めます。文具の「ファイルスタンド」を使うという裏ワザもおすすめです。

おすすめアイテム

吊るす

「吊るす」場所は、収納の中でも、キッチンの壁でもOK。突っ張り棒、有孔ボード、フックなどを上手に組み合わせて専用スペースを作るのもおすすめです。

おすすめアイテム

置く

\ 取っ手を外してすっきり収納できるフライパンを探している方へ /

おすすめフライパン

ダイヤモンドとフッ素樹脂によるコーティングでこびりつきにくく、耐摩耗性試験は30万回突破と丈夫です。フライパンには軽さを求める!という人にもおすすめ。フライパンからお皿への盛り付けも片手で簡単にできちゃいます。調理のときもお手入れのときも負担をグッと減らせます。

調理や収納のしやすさはもちろん、オシャレなカラーで調理が楽しくなるフライパンを探している方におすすめです。 食器のようなカラーリングで、アツアツの料理をそのままテーブルに置いても違和感がありません。セラミックコーティングで熱伝導率も高いので調理は中火以下でOK!短時間ですばやく火が通り、遠赤外線の効果で、しっかり加熱、ふっくら調理が可能です。強火を使わないのでフライパンの傷みも少なく、ガス・電気代の節約にも繋がるエコ商品です。こびりつきが少ないので、フライパンを洗う時間も、水道代も、そして洗剤も少なくてすみます。

いかがでしたか?自分の調理スタイルに合ったフライパンを見つけたら、正しい使い方をしっかりチェックして少しでも長く使えるように心がけていきましょう!