「断捨離」とは、家に入ってくる要らないものを断ち(=断)、家に詰まったガラクタを捨て(=捨)、モノへの執着から離れる(=離)こと。

実践することで、家がすっきりするのはもちろん、身も心も軽くなると大流行の片づけ術です。今回は、ビギナーでもできるキッチンの断捨離にチャレンジ。断捨離トレーナーあずみゆきこさんに、基本の考え方から手順までわかりやすくレクチャーしていただきました。

教えてくれたのはこの人

- あずみゆきこさん

- やましたひでこ公認・断捨離トレーナー、心理療法カウンセラー

仙台市出身。山形大学農学部生物生産学科卒業後、食品資材卸商社の開発研究所勤務、大学研究室などを経て、やましたひでこが公認する断捨離トレーナーとなり、セミナー講師・カウンセラーとして活躍。 - あずみさんのブログ:http://ameblo.jp/azumiyukiko/

断捨離はキッチンからがおすすめって本当?

断捨離はキッチンからがおすすめって本当?

本当です。理由はキッチンが、主婦の城だから。

キッチンから始めたい3つの理由

-

1. 目的が明確な場所だから

キッチンが片づけやすい理由は、その場所の目的がはっきりしているから。キッチンは、食事を作るところ。つまり、「食に関係しないモノ=不要」と判断しやすいのです。

-

2. 主婦が自分で管理している場所だから

キッチンは、主婦の城。そこにあるモノを捨てるのか、残すのかを、概ね自分だけで判断できる場所です。だから断つ、捨てるという行動を家族とのトラブルなく進めやすいのです。

-

3. 食事の支度とは、命を養う仕事だから

キッチンを整えるということは、家族の命を丁寧に養うということ。断捨離の最終的な目的は、モノを捨てることではなく、「自分を大事にすること」です。家族みんなの「生きる基礎」となる「食」を作り出すキッチンは、最優先してごきげんな空間にすべき場所なのです。

キッチン断捨離のコツは?

キッチン断捨離のコツは?

大まかな「3分類」をベースに考えましょう。

キッチンにあるべきモノの3大分類とは

-

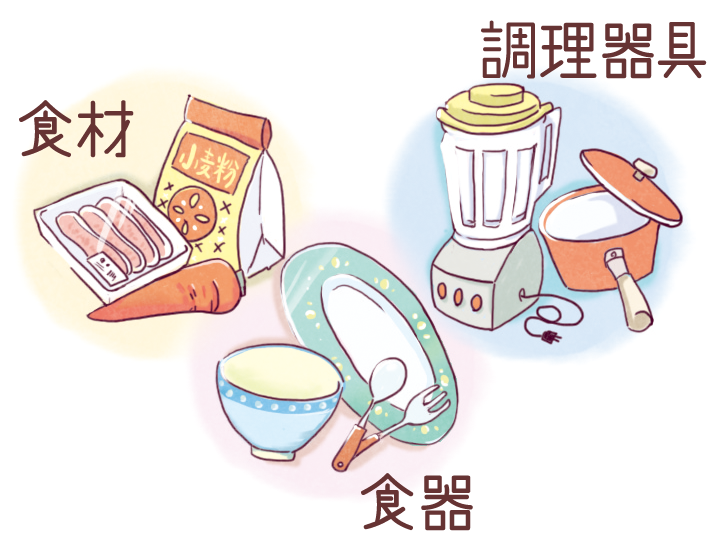

キッチンに必要なモノは「食材」「食器」「調理器具」。まずはこのように大きく3つに分類。これらが混在しないだけでもスッキリします。そして「食材」は、「冷凍」「冷蔵」「野菜常温」など、整理しやすいようさらに3つに分けて捉えるとスムーズです。

片づけが苦手な私でもできる?

片づけが苦手な私でもできる?

片づかないのは、モノが多すぎるから。能力や性格のせいではありません。

片づかない原因をチェック!

-

Check 1. 家族が多くて勝手にモノが増えてしまう

家族が多いからこそ「適量」まで絞ることが必要です。

-

Check 2. 家が狭い。収納が少ない

収納空間を占拠しているのは本当に活用しているモノですか?

-

Check 3. モノが捨てられない

今あるモノを、自分の好みで順位をつけてみましょう。

-

Check 4. 忙しくて、片づけが億劫

まずは、手をつけやすい小さな場所だけやってみましょう。1箇所でも変化を起こしたら断捨離進行です。

ここでは、断捨離のプロセスを解説します。断捨離の手順は、手を付ける場所を決めたら、必要なモノの量まで絞り込むだけ。モノではなく自分を主役に判断することがコツです。

Step1. 必要な数を把握する

断捨離の第一歩は、モノへの執着を断ち、捨てること。モノを絞り込むときに、一つひとつを吟味し必要かどうか判断しようとすると、すべて「とっておく」という結論になりがち。ポイントは、「いくつ必要か?」と問いかけ、適量を把握すること。グラスは10個必要? 大皿は何枚いる?と、数に対する問いかけを重ね、適量まで絞り込みましょう。

断捨離する Check Point

-

壊れているもの。劣化しているもの

賞味期限が切れた食品。電源を入れても動かない電化製品。 -

使用頻度の低いもの

型の古いもの、流行遅れのもの。使い勝手の悪いもの。 -

数が多すぎるもの

コンビニでもらった割りばしやスプーン、ビニール袋、取り皿。 -

なくても困らないもの

多機能スライサーやミキサー、コーヒーメーカーなど。

Step2. ふさわしいものに入れ替える

必要な数まで絞り込んだら、今度は「今の自分や家族にふさわしいものか」という問いかけをしてみましょう。

子どもの成長に合っているか、心地よいかを考え、ふさわしくないモノは入れ替えましょう。その場合、Step1で決めた数を増やさないのが鉄則。この段階では、モノを主役にせず、自分を主役にして考えることが重要。「捨てるのはもったいない」は美徳ですが、断捨離では、今の自分にとって必要か?快適か?という視点が大事です。

断捨離する Check Point

-

成長に合わないもの

幼稚すぎる絵柄のあるもの。子どもが小さい頃に使っていたもの。 -

趣味の合わないもの

祖母や母から引き継いだ茶器や皿。いただきもののグラスや鍋。 -

いつか使うかも…。でもいま必要ないもの

新品のハンドタオルや客用の重箱、クッキー型、保冷剤、カゴなど。 -

もったいないという理由だけで残しているもの

結婚祝いにもらった陶器や皿など。一度も使ったことのない高級食器。

Step3. 制限を外し、厳選する

必要な数を把握し、ふさわしいモノが揃ったら、今度はそれらを少しずつ、より質のよいモノに入れ替えていきましょう。「使ってみたいけど、もったいない、まだ早い」といった自分に対する制限を外すのです。例えば、必要な数を10個と決めたら、好きな順に1〜10位まで順位を決め、それより好きなモノと出会ったら入れ替えてみましょう。自分が心地よいと思うモノだけが集まり、それらを普段使いにすることで、キッチンは自分にとってより快適な空間になります。

残すモノの Check Point

-

使っていて心地よいモノ

気がついたらついそればかり使ってしまうお気に入りのモノ。 -

テンションがあがるモノ

料理が楽しくなる鍋。料理がおいしく見える皿。 -

自分に恥じないモノ・誇らしいモノ

見た目が美しいカトラリー、食器。 -

自分らしさを表現できるモノ

色、デザイン、使い勝手すべてが好きで、しっくりくるモノ。

断捨離の基本3ステップ 終了!

モノに対する価値観、ライフスタイルなど、たくさんの気づきがあったはす。少しずつこの断捨離の基本をくり返すことで、もっと“今の私にふさわしいモノ”と出合えるようになります。

キッチンが片付かない、もしくは片づけが大変なのはモノが多すぎるのだという前提を認めてください。

キッチン断捨離で重要なのは、今の自分にとって必要か?快適か?という判断基準です。自分に必要な数を把握し、必要ないと思うモノは、潔く手放すこと。

お気に入りのモノだけに囲まれたキッチンで過ごし、日々自分で自分をもてなしていると、少しずつ自信がついてくるという効果も。一度に全てを完了させようとせず、一か所ずつ、手がつけやすいスペースから始めるのがコツです。

ぜひ実践してみてください。

断捨離実践者のお宅を拝見。「食材」「食器」「調理器具」のキッチン3大分類をどのように断捨離し、管理しているのか。すっきり美しく、機能的な快適キッチンはどのようにすれば実現できるのか。お手本にしたいヒントがいっぱいです!

断捨離の達人!

- 高野久美子さん(自営業)

- ご主人、長女、次女、義父の5人家族+猫3匹。断捨離歴2年 「もともと片づけは好きでしたが、いつも空間にゆとりがなく、息苦しさを感じていたことが、断捨離をはじめたきっかけです」

食材 | 必要なもの以外はストックしない

冷蔵庫の食材は常に使い切る

毎日娘さんのお弁当を作っているとは思えないほど、ゆとりのある冷蔵庫。「食材はいつもその都度使い切ることを心がけています。」

1 OUT 1 INの法則

断捨離の法則。1つモノを取り入れるなら、必ず何か1つをOUTすること。 「この法則を習慣にしていると、知らない間にモノが増えることはありません」

買い貯めは種類を限定

コストコで買った大量のスパゲティ。「子どもたちはスパゲティが大好きで、常備していないと大変(笑)。でも買い貯めするモノと収納場所は限定し、それ以上は増やしません」

食器 | お気に入りの食器を厳選した数だけ使う

違う種類の食器は重ねない

重ねるのは同種類の食器だけ。並べるときには、コンビニのドリンク売り場のように、縦にすると美しく、取り出しやすい。 同じ色やブランドで揃えるとさらに美しく。

7・5・1の法則

食器は収納スペースに見合った数に絞るのが断捨離のコツ。「適量」の目安は、戸棚や引き出しなど見えない収納では7割、ガラス棚など見える収納は5割、調理台など水平面は1割。詰め込みすぎはNG!

お気に入りを普段使いに

高野さんお気に入りの食器スペース。 お気に入りの食器を使うと気分が上がります。高価なものでも、自分が好きな食器を普段使いにしていると、食器がたくさんなくても、満たされた気持ちになるはず。

調理器具 | あると便利で選ばない、揃えない

収納場所は、動線を重視

鍋やフライパンは、ガスレンジの下へ。取り出しやすく、しまいやすい場所に収納すると、あらゆる動作が快適に。ふさわしい収納を心がけ、使い回せば、道具は少なくてもOK。

“しなければ”を断捨離

「料理は上手に、手早く!」など、一生懸命に作らねばという考えにしばられると道具も増えてしまいます。「しなければ」の発想を捨てて、「なくても平気!」に切り替えましょう。

残したいものは残す

「減らすがよし」が断捨離ではありえません。必要なモノで必要な量は、残してOK。高野さん一家は全員がスポーツをするので水筒がこんなに!でも使用していないものはないとか。

次回は実際にユーザーの御宅で断捨離を実践!

「はじめよう!キッチン断捨離 驚きのビフォア・アフターを公開!」です。