前回(〜 レクチャー編 〜)にひきつづき、キッチンの断捨離術を特集。今回は、キッチンが片づかない、モノが捨てられないという悩みを抱えたご家族に、断捨離を実践していただきました。食器棚から食糧庫まで総点検します!

教えてくれたのはこの人

- あずみゆきこさん

- やましたひでこ公認・断捨離トレーナー、心理療法カウンセラー

仙台市出身。山形大学農学部生物生産学科卒業後、食品資材卸商社の開発研究所勤務、大学研究室などを経て、やましたひでこが公認する断捨離トレーナーとなり、セミナー講師・カウンセラーとして活躍。 - あずみさんのブログ:http://ameblo.jp/azumiyukiko/

断捨離を実践したのはこのファミリー

自宅をリフォームした際、収納スペースを拡充。ところが、収納する場所が増えたことで、逆に不要な食器や道具を片づけるタイミングを逃し、モノが増える一方なのだとか。

家族の人数や成長の変化に合わせ、不要なものを処分しようと断捨離を決意。

収納場所があると、人はそこを何かで埋めようとしがち。でもそこにあるモノ、収納場所そのものも、本当に必要かどうかを問いかけることが大切です。

とにかくモノが多すぎるという内ケ崎さん宅では、「適量」を把握することからスタートしましょう。

収納に甘えず、減らす決意を!

現在の家族に必要な数・適量を把握する!

適量に合わせて、いま必要なモノだけに厳選!

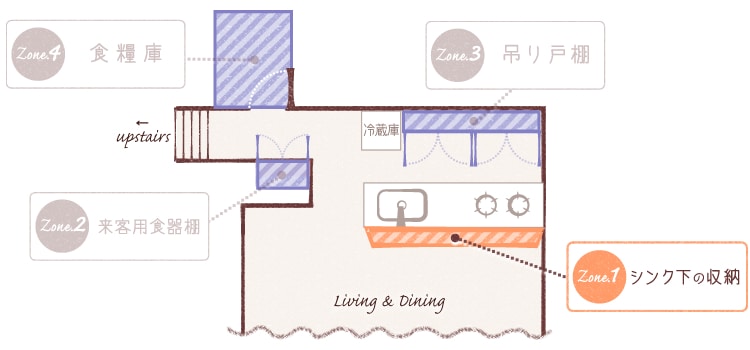

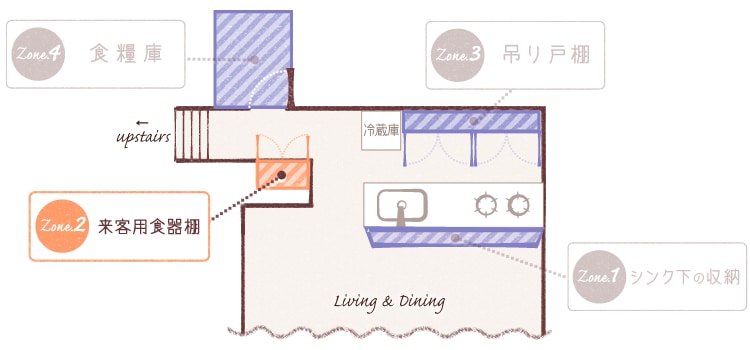

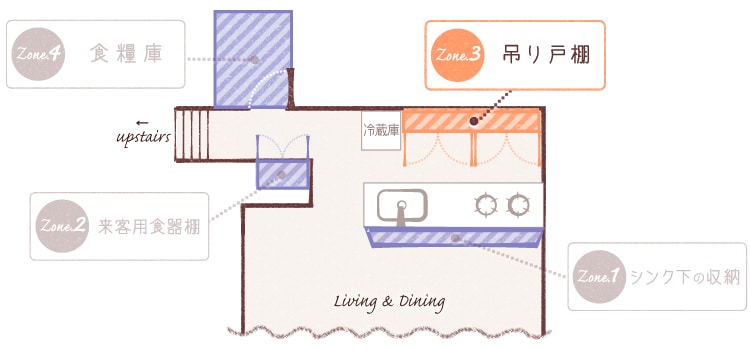

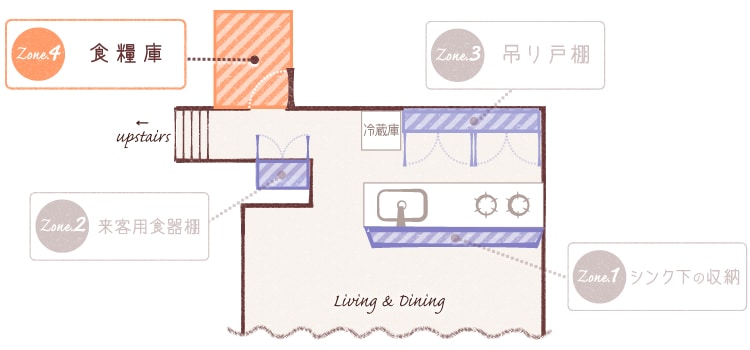

ゾーンごとに断捨離をスタート

断捨離は、すぐにあちこち手を付けず、一か所ずつ片づけていくのがコツ。

そのときさける時間に合った場所、やりやすい場所から始めましょう。

シンク下の食器棚

思い出のあるモノがなかなか捨てられない

まずは、普段よく使う食器を収納しているシンク下の大きな食器棚から断捨離スタート。

よくみると、食器やカトラリーも、家族の人数よりもはるかに多い。

別居したお母様が以前使っていた茶器も今はまったく使わないのにたくさん残っていました。

「家族から引き継いだものはなかなか捨てられず、残ってしまいがちです」

家族の食器を、人数に見合った量に減らしたらこんなにすっきり!代々引き継いできた食器も厳選しました。

「何がどこにあるか一目瞭然なので、出し入れのストレスがなくなりました。見た目もキレイなのでテンションが上がりますね!」

思い出がココロにあると、モノにさよならできます

「物」と「思い出」は別モノです。品物を手放したとしても、思い出がなくなるわけではありません。

家族の食器も、「まだ使えるかも」という理由だけでとっているものなら思い切って譲るか処分しましょう。

来客用食器棚

質がよさそうなものはとりあえずとっておいてしまう

ときどきしか使わない特別なグラスや重箱を入れている食器棚。

この棚にある食器は、贈答品など、いわゆる「いただきモノ」が多い。高価なものもあるので捨てられないのだとか。6つもあるロンググラスは?

「いつかパフェを作ろうと思ってとってあるのですが、結局一度も作ってません(笑)」

断捨離したところ、食器棚にあったもの4/5ほどが「いま必要ないモノ」だったことが判明。残った食器は、先に断捨離してスペースが空いたシンク下の食器棚に移動させたところ、この食器棚がまるまる空に!

「このスペースは、最近増えてきた年長の娘の本や、学用品を入れるスペースに活用します」

似たような食器や酒器・茶器にサヨナラ

必要な数を把握したら、その量以上あるものは減らすことに。徳利は2本残して、2本を処分。グラタン皿も、家族の数+2で十分。いつか作ろうと思って残しておいたロンググラスも断捨離。

出番のない食器は譲るか処分を

収納場所に入るからではなく、「必要かどうか」「使っていて心地よいのか」で選び、そうではないモノは処分を。

来客用にと取っておいたカトラリーや食器を日常用にするのもよいでしょう。

「いつか使うかも」と迷ったら、「いつかではなく、いま必要?」と問いかけてみましょう。

吊り戸棚

あると便利そうで保存容器は増える一方

吊り戸棚には、似たような保存容器や重箱がギュウギュウ。

さらに奥の方をみると、以前住んでいたアパートで使用していた冷蔵庫の棚板まで発見。

「保存容器は微妙なサイズ違いでも便利そうなので、ついつい買ってしまいます。さらに、一度しまいこむとそのまま放置してしまうので、何を買ったのかすら忘れてしまいます」

保存容器は今使っていないモノを処分

大量の保存容器や重箱、新品でも、成長に見合わない子どもグッズはこの際減らすことに。物が減ったら収納グッズも要らなくなりました。食器の数を今の生活、家族に合わせることで散らかりづらいキッチンに。

保存容器と重箱は、必要な数を決めてそれ以外は処分することに。

するとかなり空間に余裕が!必要な数を決めたら、残ったものに順位をつけておくのがポイント。

新しいものを買い足した場合には、それが何位になるのか考え、ひとつずつ入れ替え→処分を。

快適な空間と量を把握して

詰め込み過ぎると、何を持っているのかわからずまた買い足してしまうはめに。

一つ買い足したら一つ捨てる。これを鉄則に。

快適な空間と適量を把握すれば、しまいやすくなり、二重買いも防げます。保存容器は透明なものが使いやすいですよ。

さらに同シリーズのものを選べば、キレイに収納できます。

食糧庫

スペースが広くていろんなモノが混在

買い貯めした食品や、買い物袋などが眠っている食糧庫。

使っていないポットや、大勢の来客があったときに便利だからと取っておいた、一升炊きの炊飯ジャーまで。

「今はまったく使わないものも多くて自分でもびっくり!あることすら忘れていた5年前の缶詰もありました。自分でもあきれますね」

機能を果たさない道具は処分

古かったり壊れているのに、なんとなくとっておいたモノがズラリ。それらが収納スペースのあちこちに陣取り、出し入れするための余白を奪っていたことにも気が付きました。これで導線もスムーズ!

買い物袋や紙袋は、何のために必要かを考え、どのくらいの大きさのものがいくつ必要か?と問いかけをし、大・中・小のサイズをそれぞれ10枚ずつとっておくことに決定。

賞味期限切れの食品や、機能を果たさない道具を減らしたら、驚くほど使い勝手の良いスペースに。

胃袋はごみ箱ではありません!

食べ物を捨てるのは、「もったいない」と思いがち。でも結局腐らせたらそれこそもったいない。自分が食べたいものかどうかが選択の基準。食べ物は新鮮なものがいちばんです。

まだ食べられる、ではなく、いま本当に体が欲しているモノだけを選びましょう。

内ヶ崎邸の断捨離結果は?

不要品がこんなに…。処分をしたらキッチンの機能性が格段にアップ!

断捨離後、畳2畳分ほどの不要品が出てきました。

急須は4つあるし、重箱も5セットありました。レトロなだけで使えなくなったミキサーやポットまで…。

もらいものの高価な食器も、自分の趣味に合うかどうかで判断し、合わないモノなら手放すと決めていけばスムーズだったと内ケ崎さん。収納場所があるから入れておこうではなく、使用頻度の低いモノ、好きではないモノを「捨」としたら、すべてがゆったり収まり、使い勝手のよいキッチンになりました。

お宝や使いたいモノを発掘!

義父が残してくれた記念品の酒器はなんと24金!オシャレなパン皿や、いますぐ使いたいかわいいハンドタオルも発見! 「存在すらすっかり忘れていました。すぐに使います!」

キッチン断捨離を経験した感想

シンク下の食器棚

来客用食器棚

吊り戸棚

食糧庫

モノを減らしたら、家族みんなが片づけ上手になりました

しまえる空間があることに甘えていたことを痛感しました。でもモノを減らしたら、自分の大事なもの、好みもはっきりしたので、気分がすっきり。家族も何がどこにあるのか把握しやすくなったので、ママに確認せずとも自分で出し入れできると好評です(笑)

断捨離の極意は、「自分を大事にすること」です

モノが多すぎると、その環境に慣れてしまい、空間に見合った量を把握する力が鈍ってしまいます。適量、必要な数を把握することを習慣づけましょう。

いちばん大切なことは今の自分にとって必要か?ふさわしいか?快適か?と、自分を主体にしてモノと向き合うことです。そして、そうでないと判断したモノは、潔く断ち、捨てること。そうすると、キッチンはより使いやすく快適になり、そこにいるだけで幸せな気持ちになれます。

断捨離の極意は、「自分を大事にすること」なのです。

モノが多すぎて、何がどこにあるのか把握できていない状態です(笑)。最近息子は離乳食を卒業したり、同居していた母と別居するなど、家族の数や生活スタイルも変化したので、いろいろ整理したいと思っています。でもどうしても捨てられなくて…

(内ケ崎さん)