�y1�z���ꂾ���͉������Ă��������R�c5�I

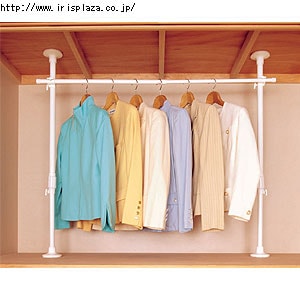

������͂������̎��[�X�y�[�X�̒��ň�ԗe�ʂ�����A���Q�̎��[�͂������Ă��܂��B

���������s��������܂�����A���ł����܂������ŁA���܂��������d�����肵�Ȃ��ƃX�y�[�X�����ė]���̂������B

������͂��Ƃ����z�c�Ȃǂ̐Q������[���邽�߂ɂ���ꂽ�X�y�[�X�Ȃ̂ŁA���̂܂܂ł͑��̏����̎��[�Ɍ����Ȃ��`��Ȃ̂ł��B

����ł͐Q��͂������A���̂��̂����[�������ł���ˁB�����ŁA�X�y�[�X�����p���邽�߂�5�̃R�c���������Ă����܂��傤�B

- ���� ��������[�̃R�c5�I ����

- �@�ׂ������

- �A�悭�g�����͏o�����ꂵ�₷���ʒu��

- �B�p�r�ʂɎ��[�ꏊ���܂Ƃ߂�

- �C�����o���͖ڐ���艺��

- �D�y�����̂͏�A�d�����͉̂�

�R�c�@�ׂ������@�|�@�I�E�����o�������p

�u���v�͉�������[�̓S���ł��B

���[�O�b�Y���g���ď�i�E���i�A�܂���O���E�����ŋ��܂��傤�B

�I�Ŏd��

�H��I�ł����u�R�̎����b�N�v��������ł����܂��B�����I�ŋ�邱�ƂŎ��[�̃f�b�h�X�y�[�X����h���܂��B

���o���Ŏd��

����������o���Ŏd��̂��L���Ȋ��p�@�ł��B�|������Ƃ����A�����o�����Ǝ��o���ĕ֗��B

������̉��s�������p����ɂ́A���s���������Ă������o���₷�����[�O�b�Y�����@�ƁA�����E��O���Ŏ��[�Ƌ���g�����������@�Ƃ�����܂��B

�R�c�A�悭�g�����͏o�����ꂵ�₷���ʒu��

������̏o������̂��₷���́A�u�y�Ɏ肪�͂��ʒu�v���u���₷���v�Ō��܂�܂��B���ꂼ�ꌩ�Ă����܂��傤�B

�V�܁E�n��

������̏�E���i�Ƃ͕ʂɁA�㕔�ɐ݂���ꂽ�܌˒I���V��(�Ă�Ԃ���)�A�����ɐ݂���ꂽ�܌˒I���n��(���Ԃ���)�Ƃ����܂��B

����O��

�肪�͂��F��

���₷���F�~

?

�V�܂̏ꍇ�́A�O�ʂɎ����̂�����[�O�b�Y���g���܂��傤�B

�G�ߕ���v���o�̕i�ȂǁA�قƂ�ǎg��Ȃ����̎��[�Ɍ����Ă��܂��B

������

�肪�͂��F�~

���₷���F�~

?

�肪�͂��Ȃ����A���g�������Ȃ��댯�]�[���ł��B���炭�g���\��̂Ȃ������̎��[�ɏ[�Ă܂��傤�B

��i

��i�͏o�����ꂵ�₷���u������̃S�[���f���]�[���v�ł��B���i�悭�g���A�o������̑������̂����[���܂��傤�B

����O��

�肪�͂��F��

���₷���F��

?

�ߗނ�z�c�̎��[�ɍœK�ł��B���߂̐����I���g���A�����̂�����[�`�F�X�g�Ƒg�ݍ��킹��ƃx�X�g�B

�X�y�[�X�ɗ]�T������Ȃ�A������p�n���K�[���g���ăN���[�[�b�g�̂悤�Ȏ��[�����Ă݂Ă��B

������

�肪�͂��F��

���₷���F��

?

�����ɂ����Ȃ�܂����A�肪�͂��͈͂ł��B���b�N�ŋ���Ď��[���܂��傤�B�ׂ������̂��o�X�P�b�g���{�b�N�X���g���ĕۊǂ��܂��B

���i

���i�̎�O�͏�i���l�A�o�����ꂵ�₷���X�y�[�X�B�����͌����Â炭�A���C�����܂�₷���v���ӃX�y�[�X�ł��B

����O��

�肪�͂��F��

���₷���F��

?

��i�Ɏ��܂肫��Ȃ������A�ߗނ�A�C�����E�|���@�Ȃǂ̎��[�����B�������p���邽�߂ɁA�o�����ꂵ�₷���L���X�^�[���̎��[�p�i���œK�ł��B

������

�肪�͂��F��

���₷���F�~

?

���i�����͂��Ⴊ�܂Ȃ��Ƃ��̂����o���Ȃ���A�Â��Č��Â炢�X�y�[�X�B�G�ߕ��̈ߗނ�Ɠd�Ȃǂ̂��܂�g��Ȃ����̂����[���܂��傤�B���C�����܂�₷���̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�R�c�B�p�r�ʂɎ��[�ꏊ���܂Ƃ߂�

�ߗށA�����A�Q��A�Ɠd�ȂǁE�E�E�g���^�C�~���O���������́A�p�r�����Ă�������Ŏ��[�ꏊ�����A�܂Ƃ߂Ă����܂��傤�B

1�{�b�N�X1��ނƂ������悤�ɁA�{�b�N�X�ŋ���Ă�OK�ł��B

�R�c�C�����o���͖ڐ���艺��

����́A�����o���̒��g���ЂƖڂŊm�F�ł���悤�ɂ������߂ł��B

���g�����n����̂������o�����[�̃����b�g�B�ڐ�����ɒu���Ă͒��g���m�F�ł��܂���B

���g�����n����ƁA�K�ʊǗ�����ꊷ���E�������̂��̂����₷���Ȃ�܂��B

�R�c�D�y�����̂͏�A�d�����͉̂�

���[������̂̏d���ŏ㉺����闝�R��2����܂��B

�@������㑤�����o���ɂ�������B

�ˏ㑤�̂��͎̂��o���ɂ����̂ŁA�����o���������ł��X���[�Y�ɊJ�ł���ق����ǂ��ł��B���[�����y���ق����A�����o�����y���J�ł��܂��B

�A���S�ʂ��l���āB

�˒n�k�Ȃǂ̍ЊQ���A��ɂ�����̂������Ă���\��������܂��B�d�����̂������ɂ���Έ��肵�܂����A���̂������Ă��Ă��y�����̂Ȃ��Q���y���ς݂܂��B

- ���� ��������[�̃R�c5�I ���K ����

- �@�ׂ������

- �A�悭�g�����͏o�����ꂵ�₷���ʒu��

- �B�p�r�ʂɎ��[�ꏊ���܂Ƃ߂�

- �C�����o���͖ڐ���艺��

- �D�y�����̂͏�A�d�����͉̂�

- �R�c5���������ĉ�����̎��[���C�A�E�g���l���܂��傤�B

�y2�z�Q������܂��Ƃ��̃|�C���g5�I

���Ȃ��́u�x�b�h�h�v�ł����A�u�ӂƂ�h�v�ł����H

�u�ӂƂ�h�v�̕��́A�قƂ�ǂ̕����ӂƂ��}�b�g���X�Ȃǂ́u�Q��v��������Ɏ��[����Ǝv���܂��B

����Ɠ��R�A

�Q��Q�����z���Ď��C��₷��

�����ꁁ�߂�������ԂŎ��C�����܂�₷��

?

�ƂȂ�A�Ƃ��Ă��J�r�₷�����̂ł�������ł��B

- ���� �Q��̂��܂����@�R�c5�I ����

- �@�e�ʂ�8�����x�ł��܂�

- �A��C�̑w������

- �B����̂��͈̂����o�����[��

- �C�ꏊ���Ȃ���Έ��k����

- �D���������@�Ŋ���

�|�C���g�@�e�ʂ�8�����x�ł��܂��@�|�@���ꂷ���̓J�r�̌�

���[�ʂ�MAX��8�����x�Ŏ��߂܂��B���イ���イ�ɋl�ߍ��ނƎ��C�̓��������Ȃ��Ȃ�A������J�r�̌��ɂȂ邩��ł��B

�|�C���g�A��C�̑w������

�����ꉺ�i�Ȃǎ��C�̑����ꏊ�ɂ��܂��Ȃ�A�����̑K�v�B

���̂������ɕ~���A�ǂɂ͗��Ă�����悤�ɂ���A�z�c������ǂɒ��ڐG��邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A��C�̑w�����邱�ƂŎ��C��������ɂ����Ȃ�܂��B

�|�C���g�B����̂��͈̂����o�����[��

�^�I���P�b�g��ѕz�Ȃǂ̔���̐Q��́u�d��A����v�����̂��̂ł��B�����o���Ɏ��[���邱�ƂŁA�ЂƖڂŐF��f�ނ��I�ׂĉ��̃��m�����o���₷���Ȃ�܂��B

����i�ɒu���Ƃ��͂�����(1�i�Ŏg�p)

-

- ������`�F�X�g

- �������i�łӂƂ��Ƃ��Ďg�p����̂ɂ��҂�����ȃ`�F�X�g�ł��B����~�ߗp�̃S���r�t���B

- �ڍׂ�����

�����i�ɒu���Ȃ炱����(�L���X�^�[�t�������i�Ŏg�p)

-

- ������`�F�X�g(�L���X�^�[�t���A3�i)

- �����ꉺ�i�ɂ҂�����T�C�Y�B�ړ��ɕ֗��ȃL���X�^�[�t��(���O���\�ł�)�B

- �ڍׂ�����

�|�C���g�C�ꏊ���Ȃ���Έ��k����

�����g�����̂Ƃ͕ʂɁA���q�p�̐Q��ꎮ��p�ӂ��Ă���������邩������܂���B

���̂悤�ȁA�u�ӂ���͎g��Ȃ��Q��̎��[���ꏊ���Ƃ��č���v�Ƃ������͕z�c�p���k�܂��g���܂��傤�B

���k����Ɛςݏd�˂◧�Ċ|���ۊǂ��ł���悤�ɂȂ�A���[�X�y�[�X�̎���ɍ��킹�₷���Ȃ�܂��B

�|�C���g�D���������@�Ŋ���

�����̊O�Ŋ�����ꍇ

�@�z�c�������Ńp���p���͂����̂�NG�B

�A�����M�[�̌����ɂȂ�_�j�̎��[��t�����ӂ��čL���Ă��܂��܂��B�܂��A�z�c�̑@�ۂ�����Ăق��肪�o�₷���Ȃ��Ă��܂��܂��I

�A�z�c�������Ƃ��͍����z��r�j�[�����ォ��킹��ƌ���UP�B

�z�c�̒��̉��x���グ�Ċ��������܂��B�_�j�͊�������Ɠ����Ȃ��Ȃ��ăt�����o�������[�ɂ��Ȃ�Ȃ����x�悢��Ԃ�ۂĂ܂��B

�B��荞�ޑO�ɂ����ƕ\�ʂ�|���āA��荞��ɑ|���@�������܂��B

����Ń_�j��t����ق��肪��菜���܂��B

�����Ŋ����ꍇ

����g���̕z�c�����܂��ꍇ�́A�N����1���Ԃ��炢�����Ď��C�����Ă��炵�܂��悤�ɂ��܂��i����́A�O�������ł���������l�ł��j�B

�摜�̂悤�ɁA���̂��x�b�h�ƕz�c��������̉��������i������܂��B�z�c�������̂������������Ȃ��Ƃ��������A����Ȃ��y�ɂł������ł��ˁB

1�䎝���Ă��������A�z�c�����@

�����葁���A�����ʔ��Q�Ȃ̂��u�z�c�����@���g���v�Ƃ������@�ł��B

�z�c�����@�ɂ́A�u���C��v�u�_�j��v�u�z�c���������߂�v�E�E�E�Ȃǂ̖���������܂��B

�u���C��v�F�~��ɉ�������g�����A�W���W�������~�J���ɂ�����̕��ɁB

�u�_�j��v�F�z�c�̊O�������ł��Ȃ����A�܂��A���ł������ȕz�c�Ŗ��肽�����ɁB

�u�z�c���������߂�v�F�~��̂Ђ��肵���z�c���C���ȕ��ɁB

����ɁA�ď�ɕz�c���J���b�Ǝd�グ���u�ă��[�h�v������܂��B

�����āA�t���̃A�^�b�`�����g���u�������v���ł���ق��A������̊����ɂ��g����}���`�ȉƓd�ł��B

1�䂠��A1�N�����p�ł���z�c�����@�B1�䎝���Ă����ΐ�ɏd�܂��B

- ���� �Q��̂��܂����@�R�c5�I ���K ����

- �@�e�ʂ�8�����x�ł��܂�

- �A��C�̑w������

- �B����̂��͈̂����o�����[��

- �C�ꏊ���Ȃ���Έ��k����

- �D���������@�Ŋ���

- ������̃��C�����[���ł���u�Q��v�̎��[�A�C���[�W�ł��܂������H

�y3�z�C�ɂȂ�J�r�E���C��́H

�Ō�ɁA������ł�͂�C�ɂȂ�u�J�r�E���C�v���ǂ��邩�A�ɂ��Ă��Љ�܂��B

�u����Ă�����Ɏ��C����v�u�Ɠd���g�����v�u�J�r�������Ă��܂�����v��3�{���Ăł��B

�@����Ă�����Ɏ��C����@�|�@���͑S�J��

������̃J�r�E���C��Ƃ��āA�u���C����v�͍s�������Ƃ���B

�悭����Ċ����������́A��D�̎��C������a�B

���g��S�Ď��o���̂���Ԃ����ł����A�����ƊȒP�ȕ��@�͎��̒ʂ�ł��B

��@��T�[�L�����[�^�[�ŕ���ʂ��܂��傤�B

��C�̓����Əo����ʁX�ɂ��āA�������������o����傫���J���܂��傤�B���E���J���Ȃ��^�C�v�̏ꍇ�͑S�����J�������܂��B

���łɁA�V�������ۂ߂����̂����[���̌��Ԃɍ�������ł����ƁA�V�������C���z���Ă�����ɋ�C�̒ʂ蓹���ł��A���̌�̎��C��ɂ��Ȃ�܂��B

�A�Ɠd���g����

�����E���C����y�ɓ��O�ɍs�������Ȃ�A��p�́u�Ɠd�v���̂��x�X�g�ł��B

���������͂�����܂����A�Ȍ㒷���g��������̂ł���Ό��͎���Ǝv���܂��H

�����ɂ́@�|�@�����@�E�����@

��C���̐�������菜�������@�B�����͂��傫���A�������Ɏ������オ��ɂ����u�R���v���b�T�[���v�ƁA�~��̏����͂ɒ������u�f�V�J���g���v������܂��B�ŋ߂ł́A�����Ƌ�C��������˂��n�C�u���b�h�ȃ^�C�v������܂��B

�܂��A���������������������@�Ŏ��x������邱�Ƃ��ł��܂��B�z�c���������˂��^�C�v������܂��B

���C�ɂ́@�|�@�T�[�L�����[�^�[

�u�T�[�L�����[�^�[�v�Ɓu��@�v���������������������Ⴂ�܂����A���҂͂܂������̕ʕ��B�������̂��ړI�̐�@�ɑ��A�T�[�L�����[�^�[�͕����̊��C��ړI�Ƃ��܂��B�G�A�R���Ƃ̕��p���������̒g�[/��[�������グ�A�d�C���}�������������܂��B

���i�ꗗ�� ������

�ǂ��������������

�����E�����E���C���Z�b�g�ɂȂ����A�֗��Ɠd������܂��B����Ȃ��Γł��B

�B�J�r�������Ă��܂�����

������̒��ŃJ�r�������Ă���̂������I����ȂƂ��́A�ڎ��Ŋm�F�ł��Ȃ��ӏ����J�r�Ă���\����ł��B�ʓ|�ł��A���g�����o���Ă��|�����܂��傤�B

�P�F����������g��S���o��

�Q�F�G�^�m�[������ݍ��܂����G�ЂŐ@���|��

�R�F����������C�����āA����������

�S�F���[���Ă������̂͂ЂƂ��m�F���A�J�r�Ă�����̂�����

?

���|���̍ہA�J�r�������U��\��������܂��B�z�����܂Ȃ��悤�A�}�X�N�̒��p�����Y��Ȃ��B

�܂��A���̌�2�x�ƃJ�r���������Ȃ��悤�A����܂ł̎��[�E�Ǘ��̎d�����������Ă݂܂��傤�B