1. 子供部屋の多目的部屋化を防ぐ

子供部屋を多目的部屋にしない

せっかく子供部屋を準備していも、それが洗濯部屋になっていたり物置部屋になっていたりしませんか?今はまだ子供が小さくて子供部屋自体が必要なくても、いざ使うときに片付けるのは大変です。本来の子供部屋として使う部屋は、他のスペースの代わりにせずに、すぐに子供部屋として使えるようにしておきましょう。

2. 子供の成長を妨げないための子供部屋

翌日の準備は子供部屋で

子供の翌日の準備、ついつい口を出しつつ手伝ってしまっていませんか?子供が自分の手でやるより、親がやった方がずっと早いですが、そこはぐっと我慢して、子供たち自身で準備を完成させられるような仕組みづくりを考えましょう。親が手伝ってばかりいると、子供は「お母さんがやってくれる」と考えるようになり自発的に考え動くことをやめてしまいます。

今は大変でも、数年後に親も子も楽するために基本的な翌日準備は親が口出ししたくならないよう、子供部屋で完成させることをおすすめします。

3. 子供が自分で片付けから翌日準備までできる仕組みづくり

片付けと翌日準備の動線をシンプルに

教科書、ノート、その他学用品、ハンカチ、マスク、ランチョンマットなどなど、翌日必要なものは意外と多く、考えながら準備するのは大人でも難しいものです。そこで、できるだけ片付けや翌日準備のために動く距離を少なくするという工夫をしましょう。

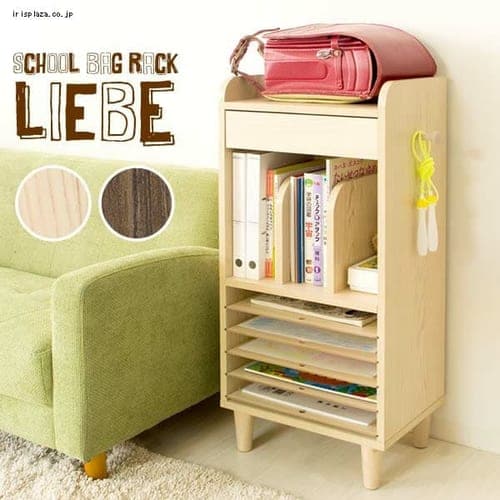

例えば、ランドセルや手提げバッグ、制服や帽子等を一箇所にまとめ、ぱっと見てものが揃っているかどうか一目で確認できるようなスペースを作っておくと考えずに動きやすくなります。

\新入園・新入学応援/

子ども部屋収納

子ども部屋収納

教科書やノートはランドセルのすぐそばに

教科書やノートはランドセルへの距離が近いところに収納し、出し入れと片付けや準備が短い動線で行えるようにすると翌日の準備も億劫になりません。帰宅後の子供たちは緊張感から解放されダラダラしてしまうもの。集中力が途切れにくい動線にすることで、スムーズに片付けや翌日準備ができるようになります。

小物は流れ作業で準備できる仕組みを

ハンカチ、ティッシュ、ランチョンマットなど、翌日必要な小物は数種類におよびます。小物類は一同に揃え、流れ作業のように順番にとっていくだけで小物準備を完了させられるようにしておきましょう。チェストの中などのスペースを小物に応じて仕切り、1スペースに1種類を収納するようにし、準備の際は、各スペースの小物を順番に取り出していくようにしておくとよいでしょう。

4. 子供部屋の紙類収納

毎日使う教科書類はすぐそばに

子供の年齢に応じて、教科書やその他教材の量はどんどん増えていきますが、どの学年でも共通するのが教科書、ノート、その他教材に分かれるということ。

そこで、大まかに3つのカテゴリに分け、ざっくり収納していくと、学年が違っても収納の仕組みを大きく変える必要はなくります。毎日出し入れするこれらの教材は、すぐに手の届く場所に収納するとよいでしょう。

使用済み教材・プリント類は定期的な整理習慣を

使用済み教材や使用済みのプリント類は、教科書などとは対照的に、すぐに手の届く場所に収納する必要はありません。 しっかりカテゴライズさえしておけば、毎日ではなくても1週間に1回と曜日などを決めておいて提出済みの宿題などを簡単に整理する習慣をつけておくと、使うものと使わないものの分別がしっかりとできるようになります。

番外編 毎日使わないものでも置き場を作る!

長期休暇時の学用品一時置きを準備する

夏休みなどの長期休暇に入る前に、必ず持ち帰る学用品を保管する場所を作っておくことをおすすめします。書道セット、ピアニカ、絵の具セット、粘土、色鉛筆、テープ、ハサミなどは、新学期になると再び持っていかなければなりません。休み中に行方不明になり、新学期が始まるころに焦って探すということにならないよう、持ち帰り学用品は1箇所にまとめて保管しておきましょう。

一人に一つ、思い出BOX

子供たちが幼稚園や学校で作った作品、過去の日記など、残しておきたいものを保管するBOXがあると思い出の選別にとても役立ちます。長期休暇に入る前に持ち帰った作品を思い出BOXに入れる際、これまでの作品などを今後も保管するのか、今一度見直す機会にもなります。一人に一つの思い出BOXを準備することで、自分がとっておきたいもの、手放してもよいものを、自分で選別する力を養う練習にもなるでしょう。

1学期に1度という確認頻度に決めておいて、普段はクローゼットの枕棚などの手の届きにくい場所に収納しておくとよいでしょう。

最後に

子供はなかなか大人の思うようには行動してくれませんが、仕組みさえうまくいけば、とても素直に動いてくれます。あまり難しい仕組みだと、かえって動きにくくなってしまうので、その子に応じたシンプルな仕組みづくりが必要です。シンプルな仕組みで片付けや翌日準備がうまくいくと、毎日のルーティンとして頭の中に残り、親が口出しする回数も減ってお互いのストレスも少なくなっていく嬉しい副作用も。今すぐには無理でも、数年後には親も子も楽が定着するような仕組みづくりをしていきませんか?

mkさん プロフィール

-

- 数年前から片付けと整理整頓に目覚めた3児の母。今では片付けの魅力にすっかりハマり、片付けをすることによって得られる暮らしやすさ、家事の進めやすさ、イライラしない育児を実感し、その片付け効果を全国の悩める主婦(主夫)と共有できるよう、日々発信しています。

- ウェブサイト

- IEbiyori