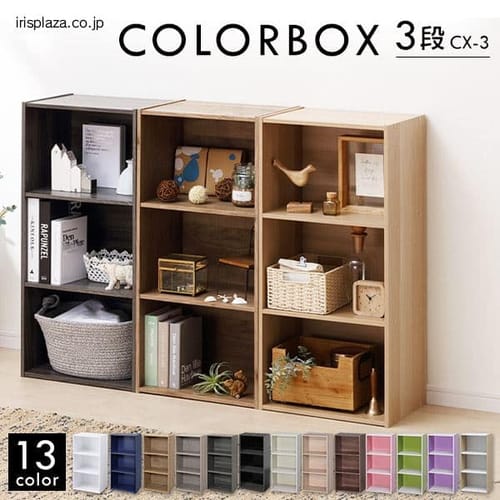

カラーボックスに色別収納

カラフルな色は子どもが大好き。ゴム製のバケツは軽くて丈夫なので、子どもにも扱いやすい

子ども自身が片付けたくなる仕組みにするとしたら、ポイントは扉のないオープン棚にすること。すでに「そうしている」という場合、どこに何をしまうか決めていますか?

一番下には床に広げて遊ぶモノ、下から2番目には組み立てるモノ、その上には軽くて大きめサイズのモノといった具合に、子どもの遊び方に合わせて場所決めをしてあげましょう。床で遊ぶことが多いのなら、棚の前にはゆったりとした床スペースが必要です。ソファなどの家具を置かずに使えるような配置にしておきます。

遊んでいる間は、おもちゃが散らかっているとしても、ごはんの時間が来たら片付ける習慣を。カラーボックスなどの棚には、フタのないボックスやかごを入れるだけでいいスタイルにして、子供でも片付けられるようにします。おもちゃは種類別や子ども別に収納ボックスやカゴを用意して、色で見分けがつくようにしてあげると楽しみながら片付けができます。

ポイント

・子どもの遊び方に合わせて収納場所を決める

・「しまいやすく」するためフタのないかごやボックスを使う

・種類別・子ども別に色で見分けがつくように収納ボックスを用意する

おすすめ商品

\新入園・新入学応援/

子ども部屋収納

子ども部屋収納

リビングの一角に子供専用コーナー

おままごと感覚で片付けができる。おもちゃを大切に扱うから、散らかりにくくなる

子供部屋があっても、子どもの遊び場所はリビングという家庭がほとんどです。家族と一緒に居ることで、子どもが安心できるからかもしれません。とは言えリビングでは親もくつろいで過ごしたい場所なので、インテリアとのバランスも大切です。

ナチュラルな雰囲気を壊したくないときには、おもちゃ用の家具もアイボリーと木肌色で統一。ぬいぐるみも茶系と決めて女の子にはピンクを、男の子には青を加えてみるのもいいですね。大好きなおもちゃを飾るように片付けていくのなら、嫌がらずにやってくれることが期待できます。

ポイント

・インテリアとのバランスも考える

・アイボリーや木肌色で統一してナチュラルな雰囲気を作る

おすすめ商品

カウンター下収納

この棚におさまるように、おもちゃの分量を調整。遊ばなくなったものは、譲ったり売ったりしてリサイクル

「モノが見えているしまい方は嫌い」という家庭では、子どもの年齢や性格にもよりますが、小さいうちから扉のある収納におもちゃをしまうことがあります。その場合でも、子供が自分で出したりしまったりできるように、カウンター下にある床に近い所をおもちゃ収納に割り当ててあげるといいでしょう。

おもちゃ収納の隣には、親が管理する日用品をしまっておくことで、親が日常的に出し入れする姿を子どもに見せられるので、親がするように収納ケースごと取り出したり、ケースの中に戻したりして、真似をするようになります。そうなれば片付けが自然と身に付いていくのではないでしょうか。

ポイント

・扉があるタイプのボックスを使う場合は、子どもの背丈に合わせて床に近い所を収納場所にする

・親が日常的に使う収納場所の近くに、おもちゃ収納スペースを確保しマネしやすい環境を作る

おすすめ商品

ぬいぐるみは柔らかいカゴに収納

子どもが成長したら、棚の中でソフトケースがそのまま利用できる。長く使えるから合理的

「モノが見えているしまい方は嫌い」という家庭では、子どもの年齢や性格にもよりますが、小さいうちから扉のある収納におもちゃをしまうことがあります。その場合でも、子供が自分で出したりしまったりできるように、カウンター下にある床に近い所をおもちゃ収納に割り当ててあげるといいでしょう。

?

おもちゃ収納の隣には、親が管理する日用品をしまっておくことで、親が日常的に出し入れする姿を子どもに見せられるので、親がするように収納ケースごと取り出したり、ケースの中に戻したりして、真似をするようになります。そうなれば片付けが自然と身に付いていくのではないでしょうか。

ポイント

・布製など柔らかい素材のボックスやかごを用意して、安心・安全に使えるようにしましょう

・収納ケースを横に寝かせて、棚のような使い方をしましょう

細かいものはプラスチックケースに収納

ペーパートランクにお気に入りの道具をひとまとめ。お出掛けするときには、トランクごと持っていける

ひと口におもちゃと言っても、その種類は色々あります。なかでも散らばりやすいのがパズルのピース、そして小さなフィギュアや組み立てもののパーツ。うっかりすると、どこかにまぎれて見つからなくなってしまうこともあるのでは?

細かいものは、ファスナー付きのプラスチック袋にざっと入れておくだけでOK。いくつもあるフィギュアのような立体ものは、仕切りの付いたビーズケースに入れておくと、壊れる心配がありません。

ポイント

・パズルや小さなフィギアなど細かいものは、ファスナー付きのプラスチック袋に入れておく

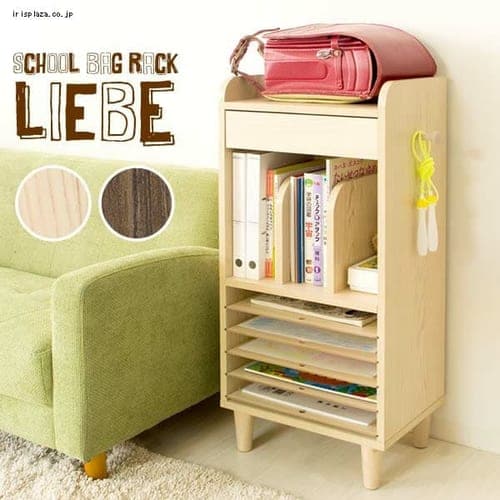

絵本は表紙を見せて収納

子どもが自分で選んで読めるラックを活用。ときどき並べ替えをすると、様々な絵本に接する機会が増える

子どもたちは絵本を読むことで、物語の先を想像したり人や自然を思いやる気持ちが育ったりするなど、心豊かに成長するきっかけにつながります。図書館へ行けば色々な絵本に出会えるのですが、家庭では好きなときに好きなだけ絵本に触れることができるので、やはり本棚に並べておきたいと思うことでしょう。

絵本というのは表紙を見れば中身が分かるように、文字も絵も特徴的な仕上がりになっています。大人は背表紙で選ぶことができますが、子どもが読みたい本を見つけるのは表紙。というわけで、絵本は表紙を正面に向けて並べるのがベスト。たくさん収納することはできないのですが、選びやすく戻しやすいしまい方にしてあげられます。

ポイント

・絵本は表紙を正面に向けて並べる

・選びやすく戻しやすい本棚を選ぶといい

おすすめ商品

3歳になれば自分で分けられる

子どもは親とは違う分け方をするかも。理由を聞いてみると子どもへの理解が深まる

親は片付ける手順が分かっていても、子どもにとってはどうしたらいいのか分かりません。ただ単に「片付けなさい」というだけでは、叱られることが嫌だから、とりあえず箱や棚に突っ込むだけになりがち。それでは使いにくくなるので逆効果です。

最初のうちは、子どものペースに合わせて根気よく進めましょう。片付けながら親子のコミュニケーションをとって、親は子どもの癖を観察。たとえば小さな箱を用意して、どこの箱に何を入れる?子どもなりに分けていく様子をそばで見て、その理由を聞いてみるのもいい方法です。

ポイント

・ただ単に「片付けなさい」の一言は逆効果。子どものペースに合わせて根気よく付き添う

・子供に考えさせながらコミュニケーションをとる

まとめ

自分のやりたいことを我慢できるようになるのは5歳くらいだとか。遊びたいという思いを中断することになる片付けは、子どもにとって辛いことなのかもしれません。それでも1日1回おもちゃの片付けを、一緒に取り組んでいけるといいですね。

おすすめアイテム

プロフィール

すはらひろこ (片づくおうちプランナー)

一級建築士、インテリアコーディネーター

株式会社アビタ・クエスト代表取締役

共働き経験をいかした収納術とおしゃれなインテリアで、雑誌のビフォアアフター企画でも活躍。

TV東京TVチャンピオン【お部屋リフォーム王】、TBS系「王様のブランチ」、NHK総合「あさイチ」ほかテレビ・ラジオ出演や講演、著書など多数。

総合情報サイト【オールアバウト】で収納ガイドを務め、連載記事は幅広い読者層に好評。

著書:『1分からはじめるかたづけ術』(だいわ文庫)

『朝、着る服に迷わないハッピー収納術』(大和書房)

ほか