【シニア層の収納】気持ちよく自然と片付く!シニアの収納ポイント

気持ちにゆとりをもって、いつまでも健康でいたいと願うシニア世代にとって、旅行や趣味など好きなことを楽しむ時間が大切。それでも変わらずに続く家事や収納が、もっとラクになる秘訣をご紹介します。

1.動作が無理なくできるしまい方

体力に自信があったときには簡単にできていたことでも、年齢を重ねるにつれて、腕が上がりにくくなったり、腰を折る姿勢に負担を感じたりするものです。モノを片付けるときには、身体を動かすことになるのですが、毎日繰り返しても辛くならないしまい方にすることが肝心。たとえ健康状態が良くても、我慢しなければならないようなやり方は適切ではありません。

たとえば、キッチンの吊戸棚から寿司桶を出す時に、床から手が届くとしても踏み台を使ったほうが身体への負荷が少なくて、取り落とすといった危険を避けることができます。床下収納から醤油瓶を持ち上げるとしたら、ひざを曲げてしゃがみこんで、安定した姿勢をとる必要があります。今まではそうやってきたことであっても、高い場所にある吊戸棚や床下収納に頼らなくてもすむ収納に、今から改めることをお勧めします。

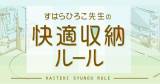

具体的には、出し入れしやすい場所に、よく使う道具を集中的に収納することです。使いやすいとされている範囲を、活動的な年代とシニアとで比較してみると、シニアの場合はその範囲が狭くなります(図参照)。身体状況の個人差はありますが、シニアの収納は限られたスペースを上手に使うことが大切です。キッチンに限らず、クローゼットや押し入れなども同様に、出し入れがラクな範囲に収納するようにしましょう。

出し入れのしやすい収納は、一般的には立ち姿勢のときの指先から軽く手を挙げた範囲(黄色)で、

その次に指先から下の範囲が使いやすい(オレンジ)。

シニアの場合は、その範囲が狭まって、目の高さから腰の位置くらいに収納すると身体の負担が少ない。

- ★今すぐできること

- ・日常生活で頻繁に使うモノを優先して、使いやすい位置に収納する

・毎日使う鍋やフライパン、食器を使いやすい所にしまう

・菜箸やお玉などの調理小物は、ツールポットに挿して調理台に置いておく

・普段着や寝間着を使いやすい位置に収納する

・愛着のあるモノ、大切にしたい思い出のモノ、重たいモノが、

押し入れの天袋など高い位置にあるときは、腰より下の位置にしまい直す

2.生活動線に合ったしまい方

ボックスティッシュを使い切ったときに、買い置きのストックを納戸まで取りに行きますか?それとも廊下にある戸棚から出してきますか?ボックスが空になるのは、月に1度くらいのことかもしれません。でも、そのたびに遠い場所にある収納まで行かなければならないとしたら、ティッシュを使う部屋にストックしたくなるのではないでしょうか。億劫なことをやりたくないと思うのは自然なことです。

モノの置き場所を決めるときに、何となくそこにしまうことになったという曖昧な事情がありませんか?引っ越した時に、たまたましまった所をそのまま使い続けているとか、スペースに余裕があって置けたからといったことがよくあります。なんだか不便だと思っていても、慣れてしまうとそれが当たり前になってしまいがち。でも、知らぬ間に身体や気持ちにストレスを与えているかもしれません。

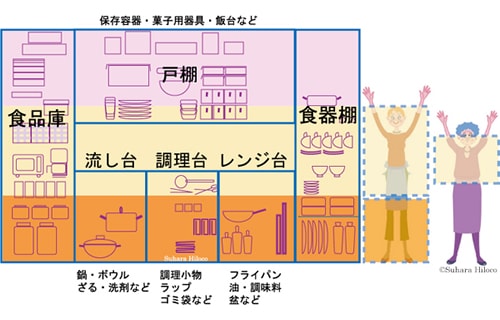

そうした小さなストレスの積み重ねを避けるために、日々の生活パターンを思い起こしてみましょう。洗濯物が乾いたときに取り込む場所とたたむ場所、そしてしまう場所のこと。食品を買って帰ってきたときに、買い物袋を最初に置く場所は?帽子や上着を置く場所は?そんな風に、生活の様子を具体的に思い描いて、自分が移動した経路を線でつなげたものが生活動線です。その動線に合わせて、モノの置き場所やしまう場所を見つけていくと、無駄な動きを減らすことができます。これまでの習慣で「何となく」しまっていた場所から、「無理なく自然と片付く」場所にしまい直していきましょう。

ベランダで干した洗濯物を取り込んで収納するまでの動線例(赤の点線)。リビングのソファの上に洗濯物をいったん置いて、和室へ移動させてから、そこでたたんで収納していると動線が長くて疲れる。和室の窓をふさいでいる家具の配置を変えて、ベランダから和室に直接洗濯物を運んで、そこでたたんで収納すると動線が短くなる。

- ★今すぐできること

- ・引き出しの手前にモノを置かない

・床にモノを置くのをやめて掃除をしやすくする

・玄関や廊下、階段には、通行の邪魔になるモノや家具を置かない

・収納扉を開け閉めするときにぶつかる家具を移動する

・納戸にしまってある日用品や食品のストックを、ダイニングやキッチンなど日常的に過ごす場所の近くに収納する

3.しまって置くか出して置くか?使いやすくしまう

収納するときに、扉のある棚や引き出しの中にしまって、隠すというやり方をすることが多いのではないでしょうか。目の前からモノが見えなくなると、部屋の中はスッキリとしますが、しまった場所があとで分からなくなったり、持っていることを忘れてしまったりすることも。これは年齢に関係なく起こりがちなことです。

見えないように隠す収納にする場合は、持ち物をしっかりと分類して、どこに何があるか分かりやすく整理整頓する必要があります。そう言葉でいうのは簡単なことですが、多種多様な持ち物をきちんと収納するには、時間も手間もかかる地道な作業です。それでも、家じゅうの収納をやり直すことができたら、理想的な暮らしができますが、すべてをいっぺんに手掛けることはできません。

まずは、毎日のように使うモノを中心に、出して置くやり方を取り入れましょう。部屋の中に置き場所を決めて、そこを指定席にしていつでも目につくようにします。見えていれば忘れることはありません。うっかり同じモノを買ってしまったとか、出掛けるときにあちこち探し回って疲れ果てるといった無駄がなくなります。

- ★今すぐできること

- ・1日のうちで一番長く過ごす場所の近くに、よく使うモノを出して置ける指定席をつくる

・郵便物を入れる状差しを食卓の近くに用意する

・読みかけの雑誌や書類をマガジンラックにまとめておく

・お茶菓子や健康食品をフタのないカゴに入れて、テーブルの近くに置く

コートスタンドにバッグや上着を掛けるという標準的な使い方だけではなく、掃除のハケやモップを吊り下げてもOK。

壁掛けポケットには薬やメガネ、鍵、リモコンなど、気軽に入れられる。

4.収納を少しだけ追加する

家の中に収納できる場所はたくさんあっても、出し入れの動作がラクにできる範囲が限られてくると、よく使うモノであっても使い勝手のいい位置にしまえなくなることがあります。そして困ったことに、そういった持ち物が部屋の中に溢れてきます。

だからと言って、使いやすい場所にあれもこれも詰め込んでしまうと、収納の中身が混乱することに。使おうと思ったときに、手前にあるモノをよけないと出せないとか、積み上げた状態で下のモノが取り出しにくいなど、手間のかかるしまい方をすると出し入れが面倒です。すると、持っていても使わなくなったり、使ったら出しっ放しになったりするなど、悩ましい状態に陥ります。

そこで、一つの解決法として、収納用品を少しだけ追加することを考えてみましょう。大きくて容易に動かせないような家具ではなく、小型で場所をとらない収納用品や、収納付きの椅子のように兼用できる家具がお勧めです。でも、無暗に収納用品を増やしたくはありません。使う頻度が高くて、なくては困る持ち物以外は、なるべく減らす努力をすることも大切です。

- ★今すぐできること

- ・しまって座れる収納スツールを寝室や玄関に備える

・着替えやタオルがしまえる小さな棚や収納ボックスを見つける

・キャスター付きのワゴンを使って、普段よく使う食器やティーセット、ポットをまとめておく

・タンスのように場所をとる家具を処分して、小型の収納家具に切り替える

シニアになったら好きなことに打ち込んで、生き生きと活動的な日々を過ごしたいものです。そして、片付けに煩わされることのないわが家では、ゆったりとくつろいで過ごせるようにしましょう。

<アイリス収納・インテリアドットコムのおすすめ商品>

-

-

- キャスター付きだから

移動がらく! - ロングチェスト 4段はこちら

-

-

-

- 「掛ける」と「引き出しに収納」が

1台で2役! - チェストハンガー PHC-170はこちら

-

プロフィール

すはらひろこ (片づくおうちプランナー)

一級建築士、インテリアコーディネーター

株式会社アビタ・クエスト代表取締役

共働き経験をいかした収納術とおしゃれなインテリアで、雑誌のビフォアアフター企画でも活躍。 TV東京TVチャンピオン【お部屋リフォーム王】、TBS系「王様のブランチ」、NHK総合「あさイチ」ほかテレビ・ラジオ出演や講演、著書など多数。

総合情報サイト【オールアバウト】で収納ガイドを務め、連載記事は幅広い読者層に好評。

著書:『1分からはじめるかたづけ術』(だいわ文庫)

『朝、着る服に迷わないハッピー収納術』(大和書房)

ほか